- 我国古代文字学有何成就与局限

- 大禹治水是神话还是历史

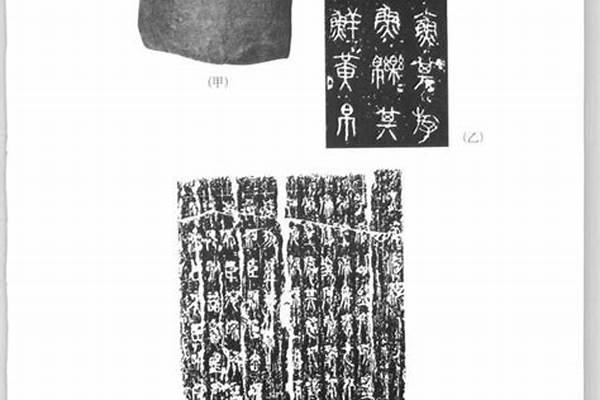

- 甲骨文出现在哪个朝代

- 汉字属于什么文字

- 古代文学最为繁荣的是什么时候,有没有

- 古代什么时候开始刷牙的

- 汉字是什么年代使用的

- 什么时候才有拼音字母

- 历史上“”什么时候开始有的

- 什么时候开始教拼音的

我国古代文字学有何成就与局限

请先或大禹治水是神话还是历史

大禹治水是神话还是历史 ?

甲骨文出现在哪个朝代

甲骨文出现在商代,甲骨文主要指的是商朝晚期王室用于占卜记事,而在龟甲或兽骨上契刻的一种文字,甲骨文是及东亚已知最早的成体系的商代文字的一种载体。

汉字属于什么文字

汉字属于象形文字。汉字是迄今为止连续使用时间最长的文字,也是上古时期各大文字体系中唯一传承至今者,历代皆以汉字为主要官方文字。在古代,汉字不单使用,在很长时期内还充当东亚地区唯一的国际交流文字,20世纪前都是日本、朝鲜半岛、越南、琉球等国家官方的书面规范文字。

古代文学最为繁荣的是什么时候,有没有

我认为古代文学最为繁荣的是唐代。唐朝是我们国家漫长的封建社会中,他的政治、经济和文化都是最发达的时期,唐代的文学艺术成就更是达到了历史上的最高峰,特别是诗歌最具代表性,在诗歌中,以边塞军旅诗词尤为突出。

从唐朝初期贞观之治到开元盛世,这一百多年期间,就有许多文人弃文从军,这使得边塞诗迅猛发展的黄金时期,也可以说边塞诗是盛唐诗歌达到高峰的一个最鲜明的标志。

对我来说影响最深远的是王昌龄的诗。

王昌龄,(公元698年一756年)字少伯,京兆长安(今陕西省西安市)人。唐开元进士,诗作多写边塞军旅生活,素有“七绝圣手”之称。

在此只例举他的诗作《从军行》(其四)。

《从军行》(其四)

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

唐朝时期,青海湖一带是唐军抵御吐蕃的主战场,玉门关则是唐军防范突厥的前沿阵地。作者描写了青海云集、雪山暗淡、战场辽阔的边塞景象,抒发了将士心系边关、九死不悔的壮志豪情。

诗作一二句展现了一幅横跨数千里的壮阔长卷;长云笼罩的青海湖,冰雪覆盖的祁连山,广袤大漠的孤塞城堡,巍然屹立的玉门关。这既是对当时西北边塞将士战斗生活环境的真实生动写照,又暗喻了战云密布的严峻形势。

诗作三四句描写将士们虽然身经百战,金甲磨穿,但是斗志丝毫不减,士气愈加高昂,道出了他们杀敌灭寇、不胜不还的铿锵誓言。

全诗视野开阔,情感浓烈,气势磅礴,尤其是最后“不破楼兰终不还”一句,如同划破长空的战斗号角,给人以深深的激励和鼓舞!

感言:军人的字典里,有一种信仰叫忠诚,有一种境界叫献身,有一种追求叫必胜;战场上个个奋勇,就能汇集成压倒敌人的钢铁洪流,人人争先,就能集合起无坚不摧的强大力量。

古代什么时候开始刷牙的

古人从什么时候开始刷牙习惯的,这个问题很有意思,我愿意回答。

一,人刷牙从什么时候开始

刷牙是为了清洁牙齿,吃饭后,牙齿上粘有残余物不舒服,漱漱口以达到清洁牙齿的目的也算刷牙的话,不用翻阅史料我们就会知道,自从人类产生就会有漱口刷牙。

二,刷牙何时形成习惯

刷牙从何时形成了习惯,也很难说,只能拿史料记载为据。《礼记》记载:“鸡初鸣,咸漱”。《礼记》是孔子的们写的。这就说明早在春秋时期,孔子们早上起来第一件事是用盐水漱口,清洁口腔卫生,当然也包括牙齿。《管子》中的“职"也记载,学生要从小养成早上起来先洗手漱口的可惯。"职”是战国时稷下学宫的学生守则。可见,用漱口的办法刷牙最早记载于春秋。

三,牙刷刷牙起源于战国

牙刷是随着一起传入的。出家人皈依佛门有一规定,必须要进行洗浴、剃度、擦牙过程。其中擦牙是用杨树枝,把树枝一头咬软了,然后蘸着站上水清洗牙齿。是公元前三世纪,也就是的战国时期传入的。因此说用牙刷(杨枝)刷牙起源于战国时期。把牙刷经手工业者把它制作成专门刷牙工具产生在辽代或以前,因为在辽代墓葬品中曾出土过牙刷柄。

可见从漱口到用牙刷刷牙也是经历了一个过程的。

汉字是什么年代使用的

好像秦始皇统一文字,度量衡什么的吧,之前应该文字还不统一,不是他,书同文,车同轨。。。吗?才有了后来我们用的文字吧,所以说,秦始皇还是功劳很大的,或许当时认为是暴君,但是历史还是证明了一切。不然现在可能还不一定什么样。我随便说说,个人观点哦。

什么时候才有拼音字母

在拼音发展史上,拼音字母的出现可以追溯到明朝后期,但多源于各国的传教士为了传播他国的教义,而非为了普及语言和文字,更不要谈让民众识字读书了。

人对汉字的推广和普及以切音法入手,明清卓有成效,至辛亥革命后以章太炎的记音字母为基础,黎锦熙主持制定工作,由北洋教育部于1918年颁布注音字母。

在新成立后对于汉语拼音标准的制定于1955-1957年由文字改革委员会第一研究室周有光主持,1958年全国审议通过颁布,1982年汉语拼音成为国际标准。

(左二为周有光)

古代的文字是没有拼音的,那人们是怎么识字传承读音的呢?

在文字出现之后,随着社会的发展,更多的文字被创造出来,但如何去记住读音呢?这就是一个难题,但这难不倒我们聪明的华夏子孙。

第一个直音法

主要包含三种标记

- 读若法

当阅读文章发现“莠”字,通过《说文解字》查阅会得到这样的注释:莠,……读若酉(十二地支古人都耳熟能详)这样就知道这个字的读音了;同理:儡,相败也,……读若雷。

- 读为法

当你阅读《文侯之命》发现“父义和”时,这个义字如何读音,郑玄注:“义”读为“仪”。

- 读注法

当你读屈原的《离骚》看到“肇赐予以嘉名”中的“肇”如何读音呢?《尔雅》中:“肇”注“兆”。

这三种在秦汉以前最为就行,但不难看出这个直音法存在的局限性,一个字的读音是以另外一个同音的字为桥梁,那就容易陷入死循环,用字母代替举例:A的读音同B;B的读音同C……,那最终我们得认得其中的一个才可以,否则识字就变得困难的多了。

第二个反切法

有了局限就会创造出另外的方法来简化,因此出现了反切注释法。

这种方法的核心就是用两个字来注另一个字的音。具体使用方法准则为:前字称为反切上字,取其声母,后字为反切下字,取其韵母和声调,三者提取后组合在一起即为汉字的读音。在使用拉丁字母和注音之前这种方法是古代最主要和使用时间最长的注音方法。

举例说明:

缓,胡管切。(《广韵》)“缓”字的读音,就是取“胡”字的声(h),取“管”的韵和调(uan),然后拼合成(huan=h uan),声调同管。

其他反切应用:宗,自中切;哀,乌开切;敖,五劳切;收,式州切;器,去冀切;矣,于纪切。

这种方法起源于东汉后期,盛行于唐宋元明清,在明清期间出现了拉丁字母但是局限性比较大,没有形成大范围的推广。

反切之法一般认汉末孙叔然(孙炎,字叔然)所创,他整理反切,著有《尔雅音义》。自汉末开始,魏晋逐渐推广,至唐朝僧人改进反切之法,使之更加精密,但此法同样存在众多弊端。

- ①反切上下字时长是含有多余成分,在拼合时有一定障碍,让读音变得不够准确;

- ②反切上下字可用的字过多,使用的人难于掌握,据统计反切用字达到1300字以上;

- ③关于窄韵,难以找到两个合适的字反切,存在偶尔借用其他韵的字作反切下字,这样的结果同样使切音不准确。

明代吕坤《交泰韵》,清代潘耒的《类音》解决了反切的部门局限,但并未形成一个统一的注音标准,但进步的地方就是减少了用字的数量。清代的李光地《音韵阐微》和张熙载的《四音定切》更加的精密,但仍然难懂切深奥,对于文字的普及,大众化接收的难易程度仍然是制约其存在和发展的关键,急需一个统一的标准,且该标准要简便易学。

汉语拼音之父周有光评价反切法:“心中切削焊接法”,不利于学习和掌握。

汉字注音的发展脉络

- 传教士的西文注音

明朝末年意大利、法国、英国的传教士来到广州。他们为了学习汉字,结合本国的罗马字母,开始用罗马字母拼写汉字。这是第一次使用拉丁字母拼写汉字。最早用字母尝试拼写汉字是用阿拉伯字母,代表为《小儿经》。这些传教士的拼音方案只流传于传教士当中,在200-300年的时间里并没有在大众当中广泛传播。运用西文注音对的文字学者发展汉字拼音给予了很大的启迪。

(阿拉伯字母的小儿经)

- 切音字运动

1840年战争之后,的有志之士开始反思。为什么堂堂的一个会沦为半殖民地半封建社会?梁启超卢懿章王照一致提出教育救国的方案。当务之急是打破汉字繁难的壁垒,让教育普及大众。

卢懿章曾直言“以切音识汉文,全国节能读书明理。国家何致贫穷?何致鱼肉”,1892年出版专著《一目了然初阶》。这是首位人自己创制的字母是拼音文字方案,标志人自觉的进行语文现代化运动的开始,卢的主张是以拼音与汉字并行,并不是取代汉字。

- 拉丁新文字运动

1913年的2月,在北京召开了读音统一会。

会议拟通过了统一的注音字母,总共39个,后期加以改进变成了37个。这种方法比双拼切音减少了一半以上。中华成立第二年,制定的注音字母方案由黎锦熙先生主持,强调了拼音和汉字的地位,他认为拼音为辅,是一种符号而已。

从五四运动开始,陈独秀创办的《新青年》号召新文化运动,倡导白话文,反对文言文,正式提出了汉字革命的口号。钱玄同用激进的语言,陈述要废除汉字,论述了罗马字母用性;蔡元培的《国语罗马字拼音法式》正式公布于世,得到的认可。

1935年近700名文化界人士签名发布《我们对于推行新文字的意见》。提到教育大众遇到的第一个难关就是方块汉字难认难识难学,呼吁需要新的文字是拼音的新文字。到1958年汉语拼音标准,拉丁文字运动极大的促进了汉语拼音的进程。

- 现代拼音标准确定

自1949新成立来,立即着手制定拼音方案,借鉴苏联经验,欲废弃汉字,改用拼音文字。

当时成立了文字改革委员会,主管全国的文改工作,设有有两个研究室,第一个是拼音化研究室周有光任主任;第二个是汉字简化研究室曹博韩任主任。全面工作负责文改工作的是胡愈之。在受到赵元任的影响下,周有光做了充分的研究调查之后,终于确定以拉丁字母为基础的汉音拼音方案草案向全国征求广泛意见。

虽然遭到了各方面的反对,但是民众的热情是前所未有的,据统计在50年代到80年代,群众设计的各式各样的文字方案达到3300多个,可见文字改革的重要性和必然性,在文化发展历史上是从未有过的盛况。

在《当前文字改革任务》报告中明确三大任务:简化汉字,推广普通话,制定汉语拼音方案。明确指出汉语拼音只是辅助汉字,并不能取代汉字的地位。

1982年国际标准化组织认定了汉语拼音作为专有名词它国际标准。汉语拼音仅仅是拼写汉字的音标,不是文字。在现在的教育当中,汉语拼音只是一种语音教学。

历史上“”什么时候开始有的

先秦时候就有了

最早起源于古埃及。源于祭祀言,是一种最古老的民俗,现在已经被人淡忘。

唐代设内侍省,其长官为监及少监。《辽史·百官志》载,辽代南面官诸“监”职名中,有“”之称,但在具体称呼上,仅称监,如太府监。元代的太府和各监,多有“”一官(如仪文监、典牧监、典室监、太府监等均设)。明代诸监不设此官,但在宦官所领的二十四衙门,各专设掌印等,在宫廷内专门侍奉皇帝及其家族。明中叶以后,的权力扩大,拥有出使、监军、镇守、侦察臣民等大权。清代相沿,成为宦官的专称,设总管等为首领,隶属于内务府。

宦官,俗称或“老公”。文书上的称谓很多,例如有阉人、阉宦、宦者、中官、内官、内臣、内侍、、内监等等。这些男子官被后失去性功能而成为不男不女的中性人,这批人是历代王朝在宫廷内侍奉皇帝及其家属的奴仆。

据记载,我国先秦和西汉时期的宦官并非全是阉人;自东汉开始,才全部用阉人。这是由于在皇宫内廷,上自皇太后、太妃,本朝后、妃以及宫女等,女眷较多,如果允许男侍出入,难免会发生秽乱宫帷的事。所以绝不允许有其他成年男性在宫内当差。

什么时候开始教拼音的

我国什么时候开始教拼音的,这个问题要从国家语言文字工作委员会研究并制定汉语拼音时候说起。

1955年-1957年,文字改革时被原文字改革委员会(现国家语言文字工作委员会)汉语拼音方案委员会研究制定。

该拼音方案主要用于汉语普通话读音的标注,作为汉字的一种普通话音标。

1958年2月11日的全国批准公布该方案。

1982年,成为国际标准ISO7098(中文罗马字母拼写法)。部分海外华人地区如新加坡在汉语教学中采用汉语拼音。

2008年9月,我国地区确定中文译音政策由“通用拼音”改为采用“汉语拼音”,涉及中文音译的部分,都将要求采用汉语拼音,自2009年开始执行的。